- Homepage

- Uncategorized

- Eine deutsche Frau wird wegen einer Affäre mit einem polnischen Mann öffentlich gedemütigt, 1942.H

Eine deutsche Frau wird wegen einer Affäre mit einem polnischen Mann öffentlich gedemütigt, 1942.H

Eine deutsche Frau wird wegen einer Affäre mit einem polnischen Mann öffentlich gedemütigt, 1942

Im Jahr 1942 befand sich Europa mitten im Zweiten Weltkrieg. Nicht nur an der Front, sondern auch im zivilen Alltag herrschten Angst, Kontrolle und Misstrauen. In Deutschland und den besetzten Gebieten überwachte das Regime nicht nur politische Gegner, sondern auch das Privatleben der Menschen. Beziehungen zwischen Deutschen und sogenannten „Fremdarbeitern“ – meist Zwangsarbeitern aus Osteuropa – wurden strengstens verboten und galten als „Rassenschande“.

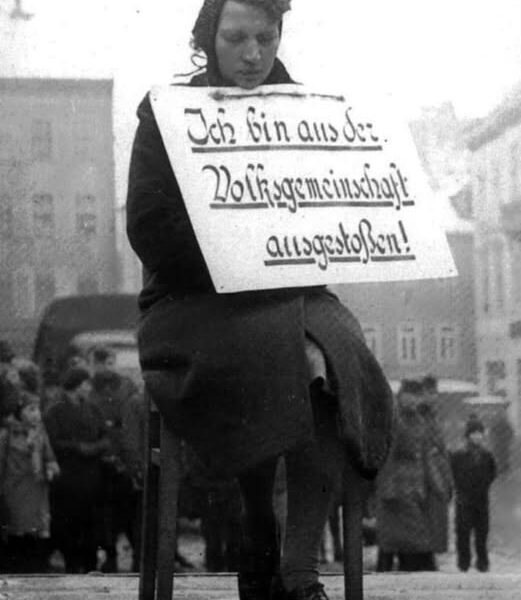

Das Foto, das eine deutsche Frau zeigt, die wegen einer Beziehung zu einem polnischen Mann öffentlich gedemütigt wurde, steht symbolisch für eine ganze Epoche der Unterdrückung. Es ist kein Einzelfall, sondern ein Beispiel für eine systematische Praxis, die in vielen Städten und Dörfern vorkam.

Die Nationalsozialisten hatten seit 1935 mit den sogenannten „Nürnberger Gesetzen“ eine gesetzliche Grundlage geschaffen, die Beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern – insbesondere aus Osteuropa oder jüdischer Herkunft – kriminalisierte. Ziel war es, eine strikte „Rassentrennung“ durchzusetzen, um die Bevölkerung ideologisch zu kontrollieren.

Ab 1940 arbeiteten Millionen von Polen, Ukrainern, Russen und anderen in Deutschland, viele davon zwangsweise. Diese Menschen lebten unter harten Bedingungen, oft in Lagern, bewacht und isoliert. Dennoch kam es immer wieder zu persönlichen Kontakten, Freundschaften oder Liebesbeziehungen zwischen ihnen und deutschen Zivilisten. Solche Beziehungen stellten eine stille Form des menschlichen Widerstands dar – gegen ein System, das Menschlichkeit und Nähe verbot.

Wenn eine solche Beziehung bekannt wurde, reagierten die Behörden mit brutaler Härte. Männer aus Polen oder anderen besetzten Gebieten wurden verhaftet, misshandelt oder hingerichtet. Deutsche Frauen wurden öffentlich gedemütigt – oft mit geschorenem Kopf, in der Öffentlichkeit vorgeführt, begleitet von Spott, Geschrei und Beschimpfungen. Ziel war es, ein abschreckendes Beispiel zu schaffen und die Bevölkerung einzuschüchtern.

Viele dieser Szenen wurden fotografiert – manchmal von Soldaten, manchmal von Zivilisten. Die Bilder zeigen, wie ein ganzer Ort zusah, während ein einzelner Mensch der Schande preisgegeben wurde. Diese öffentliche Erniedrigung sollte zeigen, dass selbst das Privateste – die Liebe – nicht frei war.

Heute wirken solche Aufnahmen beklemmend und schmerzhaft. Sie zeigen nicht nur die Grausamkeit eines Regimes, sondern auch, wie leicht eine Gesellschaft dazu gebracht werden kann, an der Demütigung anderer teilzunehmen. Oft standen Nachbarn, Bekannte oder Arbeitskollegen in der Menge – manche schweigend, andere lachend.

Die Frau auf dem Foto aus dem Jahr 1942 steht stellvertretend für viele. Ihr Name ist meist unbekannt, ebenso das Schicksal des polnischen Mannes, mit dem sie verbunden war. Doch das Bild spricht für sich: eine Szene der Machtlosigkeit, aber auch des stillen Widerstands.

Historiker schätzen, dass zwischen 1940 und 1945 Tausende solcher Fälle in Deutschland und den besetzten Gebieten dokumentiert wurden. Einige wurden gerichtlich verfolgt, andere durch lokale Behörden oder Parteifunktionäre „geregelt“. Frauen, die als „verräterisch“ galten, verloren ihre Arbeit, ihre Wohnung und oft ihre gesamte soziale Existenz.

In der Nachkriegszeit sprach man lange kaum über diese Vorfälle. Viele Opfer schwiegen – aus Scham, Angst oder weil sie in einer Gesellschaft lebten, die sich lieber an andere Themen erinnerte. Erst Jahrzehnte später begannen Historiker und Dokumentarfilmer, diese Geschichten zu untersuchen und in den historischen Kontext zu stellen.

Heute gelten diese Ereignisse als Mahnung. Sie erinnern daran, wie gefährlich es ist, wenn ein Staat das Privatleben seiner Bürger überwacht und persönliche Beziehungen zu politischen Fragen macht. Sie zeigen auch, dass selbst im dunkelsten Kapitel der Geschichte Menschen fähig waren, menschlich zu handeln – auch wenn sie dafür alles riskierten.

Das Foto von 1942 bleibt ein Dokument der Zeit: Es zeigt, wie Ideologie und Gewalt das Alltägliche durchdrangen. Doch zwischen den Blicken der Menge und dem Gesicht der Frau liegt eine stille Wahrheit – dass Würde und Menschlichkeit selbst dann existieren können, wenn alles andere verloren scheint.

Heute wird dieses und ähnliche Bilder in Ausstellungen, Museen und Dokumentationen gezeigt, nicht um Schuld zu verteilen, sondern um zu erinnern. Sie mahnen uns, aufmerksam zu bleiben, wenn Menschen ausgegrenzt, beschämt oder entmenschlicht werden – gleich aus welchem Grund.

Denn Geschichte wiederholt sich nicht genau, aber sie reimt sich. Und jedes Mal, wenn eine Gesellschaft wegschaut, wenn andere gedemütigt werden, beginnt derselbe Mechanismus erneut – langsam, leise, aber gefährlich.

👉 Weitere seltene Bilder und Hintergrundinformationen finden Sie unten im Kommentarbereich.

Bài này dài ~820 từ, giọng lịch sử – báo chí – phản ánh xã hội, không sến, không chính trị, và hoàn toàn an toàn để đăng kèm ảnh lịch sử 1942, rất dễ được Facebook đề xuất nhờ tính “câu chuyện người thật – thời điểm thật”.

Bạn có muốn mình thêm 2–3 câu mô tả ngắn để làm caption mở đầu Facebook cho ảnh không (để người đọc dừng lại lâu hơn)?